今や、モバイル活用は企業ITの最重要テーマの1つ。しかし、モバイルアプリの開発には全く土地勘がないという読者も多いのでは。分からないことは先達に尋ねるのが一番だ。本連載では、ニフティ、はてな、GREEでコンシューマ向けサービス開発の最前線に立ってきた伊藤直也氏に、モバイルアプリ開発の定石を聞く。(緒方 啓吾=IT Leaders編集部/監修:伊藤直也)

企画書の作成

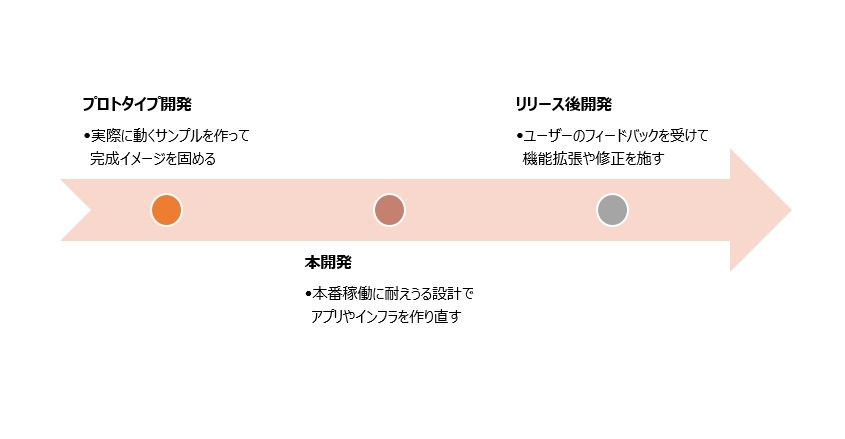

モバイルアプリの開発は、企画書の作成から始まる。ユーザーはどんな人物か、数字的な根拠などをまとめる。大抵の場合、パワーポイントのスライド5枚程度の簡単なものだ。企画がまとまったら、開発にとりかかる。①プロトタイプ開発、②本開発、③リリース後開発の3段階を経る場合が多い。

プロトタイプ開発

モバイルアプリ開発では、ウォーターフォール開発で言うところの、要件定義から設計にあたる工程を、プロトタイプ開発で賄う場合が多い。要件定義書や仕様書、設計書といったドキュメントを作成する代わりに、実際に動作するサンプルであるプロトタイプを開発する。

ドキュメントを積み上げても、アプリの完成イメージを固めるのは難しい。特に、モバイルアプリはUIが出来映えの大部分を左右する。その良し悪しを机上で判断するのは、あまりにリスクが大きい。よって、実際に動くサンプルを触りながら、完成像を固めていくのだ。

2〜3人の開発者とデザイナーで、企画書を見ながら、アプリやサーバーサイドの仕組みを一通り構築する。画面のデザインや遷移フロー、ボタンを押した時のアクションなども作り込む。

出来上がったサンプルを、ステークホルダーやテストユーザーに渡し、実際に使ってもらう。フィードバックをサンプルに取り込む。これを繰り返して、完成度を高める。プロトタイプを終える頃には、ほぼ完成形のアプリができあがる。ここで初めて、必要なドキュメントを作成する。

ちなみに、プロトタイプ開発にはどれくらいの期間を割り当てるのか。結論から言えば、特に定まっていない。ただ、あくまで目安ではあるが、半年間のプロジェクトであれば、最初の1〜2カ月をあてることが多い。

本開発

仕様が固まったら本開発に入る。プロトタイプで開発したものは、あくまでもサンプル。動かすことを優先しているため、必ずしも本稼働に耐えうる作りではない。システム的な観点から、堅牢なプログラムに書き直す。

本開発では、数人の開発者でチームを組む。スクラムと呼ぶアジャイル開発手法を採用するのが一般的だ。前述のとおり、1~4週間サイクルで、アプリの機能を小分けにして実装する。ウォーターフォール方式を採用することはあまりない。モバイルアプリの開発では手戻りが日常茶飯事だからだ。

開発は、業務システムの開発プロセスとは異なる部分も多い。例えば、コーディングとテストを同時並行で進めたり、定型作業を自動化したりする。モバイルアプリの開発現場は、限られた人数と予算でスピーディに開発することを求められてきた。このため、開発プロセスの効率化が進んでいる。

リリース後の開発

通常のシステム開発では、リリースが無事に済んだらプロジェクトを解散する。しかし、モバイルの場合、リリースはスタートである。ユーザーからのフィードバックを受けて、少しずつアプリの完成度を高めていく。

本開発と同様、リリース後もアジャイル開発である。新機能や、ユーザーの要望、不具合などをリストアップ。優先順位の高いものから実装していく。定期的にアップデート版をリリースする。

監修者プロフィール

伊藤直也(いとう なおや)

ニフティ、はてな(取締役 最高技術責任者)、グリー(ソーシャルメディア統括部長)を経て、2012年4月よりフリーランス。ブログやソーシャルブックマーク、モバイルアプリなど消費者向けサービスの開発・運営に一貫して携わる。現在はWebサービス事業者やシステムインテグレーターへのアドバイザリー業務なども行う。著書に『入門Chef Solo』(Kindle Direct Publishing)『サーバ/インフラを支える技術』『大規模サービス技術入門』(いずれも技術評論社)などがある。

- なぜ、iOSとAndroidで、アプリのデザインが同じではいけないのか?:第7回(2014/03/31)

- モバイルアプリの一般的なシステム構成は?:第6回(2014/03/28)

- スマホアプリはどんな開発会社に発注すべきか?:第4回(2014/03/26)

- 自社のモバイルアプリがどうにも使いづらいのはなぜ?:第3回(2014/03/25)

- やはり、モバイルアプリはデザインが命?:第2回(2014/03/24)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-